元妙信講「独善と僻み」の歴史

戒壇問題は鬱積した心から起きた難癖

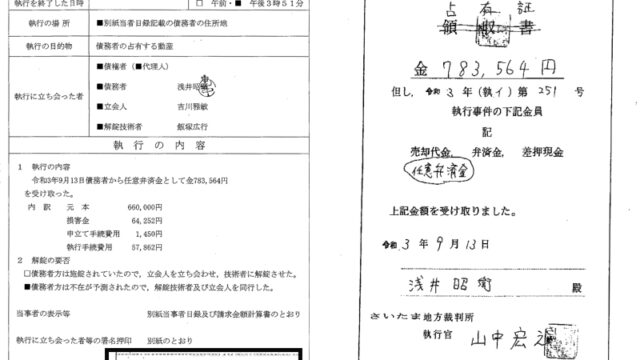

顕正会会長・浅井昭衛が死去した。浅井は生涯にわたる大謗法によって悪臨終を現じたものの、それを死化粧で隠していたことは、本紙前号に既報のとおりである。

さて、『顕正新聞』十月二十五日付「浅井昭衞先生追悼号」に

「広布前夜、第六天の魔王の障礙(しょうげ)により正系門家の悉(ことごと)くが御遺命に違背する中、浅井先生は身命を賭して強烈なる諫暁を重ねられ、ついに偽戒壇・正本堂を崩壊にいたらしめ」云々

と、浅井の生涯の戦いを最大限に賛嘆しているが、浅井が国立戒壇を叫んで日蓮正宗宗門に反逆した実際の経緯は、信仰者として呆れざるを得ないものであった。そのことを以下に検証する。

顕正会(当時・妙信講)が日蓮正宗から外れていった当初からの様子は「顕正会『試練と忍従』の歴史」(浅井昭衛著)及び平沢メモ(法華講連合会初代委員長平沢益吉氏の自筆の記録)に詳しい(この両者の間に、事実関係の記述については、ほとんど矛盾〔むじゅん〕はない。ただ受け止め方が全く違うだけである)。

本稿は、その二つの資料に基づき論を進めていくことにする。

まず、昭和三十年代後半の状況であるが、信心活動が振るわない法華講を何とか活性化せんと、第六十六世日達上人が大変苦心あそばされ、それまでバラバラだった各寺院毎の法華講を横に連係させる組織として、法華講全国連合会を結成せしめられた。

むろん、こうした形態は法華講史において初めての試みであるから、その在り方等について、後から見直さねばならない点が出てくるのは当然としても、まずは日達上人の御意を拝して、全国法華講の活性化と発展に協力すべきが、法華講のあるべき信心であろう。

ところが浅井は、これを

「池田は日蓮正宗の全信徒を統制するため、まず『法華講連合会』なる組織を細井管長に作らしめた」

という。そして、

「学会の傀儡(かいらい)政権である『法華講連合会』には強大な権限(御形木御本尊下附と総本山への参詣手続き)が付与された。(中略)連合会はこれをもって、絶対服従を妙信講に迫って来た」

というのである。

学会が全信徒を統制するために連合会を作ったとか、その統制のために連合会に強大な権限が与えられたとか、浅井の頭の中は、全てが謀略に見えてしまう構造なのであろう。

そもそも、冷静に考えてみて、学会が法華講全国連合会を作らせる意味など全くないし(むしろ、各法華講がバラバラで低迷していた方が、学会の宗門支配の野望のためには都合が良かったはずである)、事実、昔からの法華講員で、「学会に統制された」と言っている者など、聞いたこともない。全て浅井の穿(うが)った見方であり、妄想である。

さて、法華講の全国連合会が誕生したものの、浅井父子(父・甚兵衛と昭衛)が率いる妙信講は、その独善性から連合会への加入を拒否した。

その主な理由として浅井父子が述べたことは「程度の低い者達とは一緒になれない」「信仰の確信もなき指導者(平沢委員長を指す)の指導など受けられない」というものだった。

もちろん全(まった)き信心の人などいないであろうが、それにしても同信の徒を平然と「程度の低い者達」と呼び、御法主上人の任ぜられた委員長を「信仰の確信もなき指導者」であると全否定し、それを理由に連合会へ加入しないとは、度の過ぎた驕慢、異体異心の者と言われても仕方ないであろう。

こうした妙信講の態度に対して、「連合会に加入して協力すればよし、しからずんば潰してしまえ」との怒りの声も上がったようだが、浅井父子の態度は改まらなかった。

やがて、浅井が述べるように

「宗務院の柿沼総監から松本住職(当時の妙縁寺住職。妙信講の指導教師)に対し、『連合会への加入は宗門の至上命令である』旨が伝えられた。よって止むなく妙信講は連合会に加入したのであった」

「連合会は執拗に全講員を集会に参加させるよう要求してきた。(中略)妙信講はどうしても止むを得ない時だけ、幹部数名を参加させるにとどめていた」

すなわち、妙信講はやむなく連合会に加入はしたものの、協力はしない、という態度を露(あら)わにした。

これでは実質的に、妙信講は連合会に入っていないも同然である。そこで連合会は妙信講に対し、連合会としての登山には参加させない、との処置を取ることになったが、このことについて浅井の父・甚兵衛は、平沢委員長に向かって

「血気盛っておる講員は、いきり立って血を見るような事態が起こらぬとも限らぬ」(昭和三十九年七月二十七日)

との暴言を吐(は)いたのである。まったく、今日の顕正会の暴力的体質は、妙信講時代から続くものであることが、一目瞭然(いちもくりょうぜん)ではないか。

また、当時の大石寺は連日、学会の団体登山者で溢(あふ)れていたから、法華講員が登山できる機会は、連合会としての年数回しかない状況だった。

そのような状況下で、連合会としての登山に参加できないとなれば、事実上、全く登山参詣ができなくなってしまう。

ここで信心のある者なら、いかなる不本意なことがあったとしても、かけがえのない大御本尊のもとへ参詣するために、自分なりの様々な心は捨てて連合会に全面協力するであろう。

だが、浅井にはそれができなかった。真に大御本尊を恋慕渇仰(れんぼかつごう)する信心がなかったのである。

そのため妙信講は、以後五年間にわたって登山の機会を失うが、何とか登山をさせてあげようとの日達上人の大慈悲によって、昭和四十四年一月七日の正月登山への参詣が許された。

大功徳を積めるチャンスである。だが、これが普通の登山参詣では済まなかった。浅井の記述によれば、

「妙信講員の澄みきった恋慕渇仰の思いは間もなくかき乱された。連合会青年部が大挙して三門前で待ち受け、威嚇(いかく)的な号令を発したからである。以後の行動はすべて彼らの指示に従わねばならなかった。彼らは特別に平沢・柳沢の意を受けていたようで、あたかも不穏分子を護送する警官のごとく妙信講を扱った。

普通、参詣者は三門をくぐり中央の参道を通って奥に進むのが古来よりのならわしである。しかるに彼らは妙信講に限って迂回させ、裏道を通らせた。

そして休息所に定めてある大化城の一室に七百名を入れ」云々。

当時の団体登山の場合、山内の混雑を避けるために、宿坊までのルートを指定されることもあるのは特別なことではないが、長く連合会と対立して被害妄想になっていた浅井には、なんと、この輸送班の整理誘導も、「委員長の指示による弾圧」に見えたのである。そもそも、本当に大御本尊を恋慕渇仰する信心があったなら、そんな、些事に拘ることもなかっただろうに。

こうした受け止め方は、下山時まで続く。

「下山の行動は再び連合会青年部の指揮下である。彼らはまたも正面参道を通らせず、細い裏道に七百名を行列させ、牛馬を追い立てるように講員をせき立てた。

父はすでに老脚であった。私は父と共に行列よりやや離れてゆっくり歩いた。これを連合会青年部が目ざとく見つけた。怱(たちま)ち数名が駆けよるや、『急げ、駆け足をせよ』と、執拗にいやがらせをした。私は、

『妙信講の講頭と知って侮辱するか。無礼は許さん』

と大喝した。彼らは直ちに姿を消した。」

青年の行なう誘導に、時として粗暴(そぼう)な言葉使いや、強圧的に感じる指示がなされることが、あったとしても、それを

「此の法門の一門いかなる本意なき事ありとも、みず、きかず、いわずしてむつばせ給へ」

(御書一三六二頁)

の心で受け止めていくのが信心であろう。いや、多くの信徒がそのような心持ちで参詣しているはずだ。

いくら老齢の父親を大切に思ったとしても、腹を立てて「無礼は許さん」などと怒鳴っていては、末法の凡夫が集まって行なう仏道修行はできないのである。

ましてや、その一々を、妙信講に対する弾圧などと受け止めるのは、被害妄想というか、自意識過剰というか、浅井昭衛の僻み根性が丸出しである。

さて、この五年ぶりの登山で、いっそう宗門や連合会に強い反発を覚えた浅井だったが、その鬱積した怨嫉感情が、ここで一気に吹き出すこととなった。

すなわち大講堂での平沢委員長の挨拶の中に、正本堂を事の戒壇とする発言があったことを奇貨として、浅井は登山していた妙信講員を集め、突如、

「正本堂が大聖人御遺命の戒壇とはとんでもないことである」

と批判をぶち上げたのである。

これが浅井が正本堂について批判を始めた最初の発言である。逆に言えば、ここまでの経過で、浅井が正本堂についての批判を述べたことは一度もなかった(それどころか、浅井は

「すでに広宣流布の時は来ております」「いよいよ意義重大なる正本堂が建立される事になりました。〈中略〉妙信講も宗門の一翼として、講中の全力を挙げ御供養をさせていただく」〈いずれも昭和四十年の発言〉とまで述べていた)

が、それでも浅井の率いる妙信講は宗内からはみ出していたのである。

それは全て、浅井父子の傲慢(ごうまん)な独善性、非協調性に起因するものであり、また、仏道修行者にあるまじき僻みや、反発・怨嫉の心で固まっていたためであった。

以上に見てきた通り、浅井による正本堂批判は、宗内で完全に異端児となっていた浅井父子が、その鬱積した心から持ち出した難癖に他ならない。けっして、正法護持の心から発したものなどではなかったのである。

これ以後、浅井は、宗門・学会・法華講を全て御遺命破壊の謗法者であるとし、自身の率いる妙信講のみが、正法を正しく護り、日本を救う〝地涌の集団〟である、と豪語するようになっていく。

今日の顕正会の主張が、もともと浅井昭衛のいかなる心情と動機から起こったものか、正しく知っておくべきだろう。(つづく)

(『慧妙』令和5年11月16日号より転載)